pneumamusic

PN-530 RITUAL SUFI-ANDALUSI. Poemas del místico granadino AL-SHUSHTARÍ (1212-1269)

PN-530 RITUAL SUFI-ANDALUSI. Poemas del místico granadino AL-SHUSHTARÍ (1212-1269)

No se pudo cargar la disponibilidad de retiro

Índice

Índice

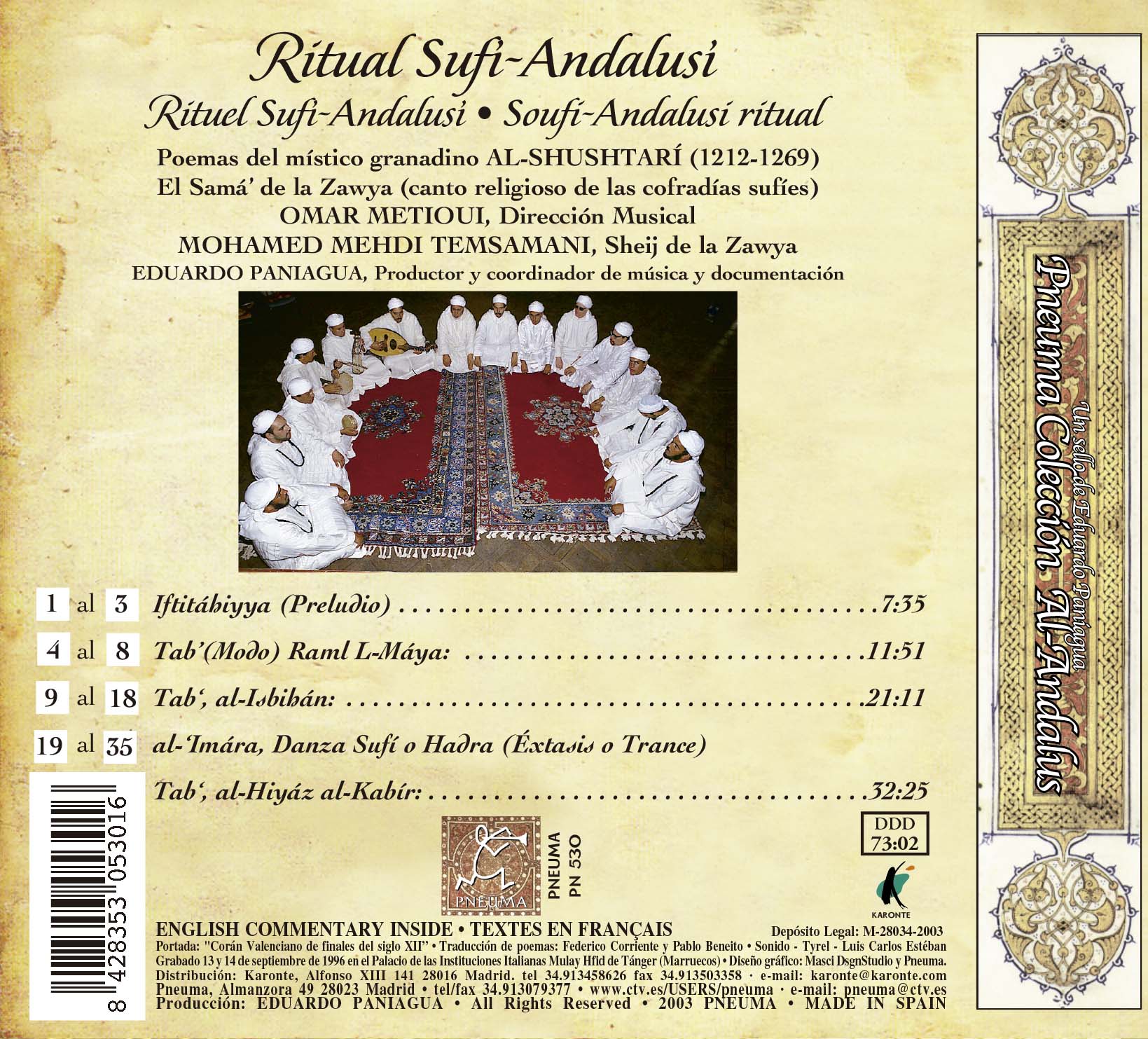

Ritual Sufí-Andalusí

Rituel Sufí-Andalusí

Soufi-Andalusi ritual

Poemas del místico granadino AL-SHUSHTARÍ (1212-1269)

El Samá’ de la Zawya (canto religioso de las cofradías sufíes)

PN-530

OMAR METIOUI, Dirección Musical

MOHAMED MEHDI TEMSAMANI, Sheij de la Zawya

EDUARDO PANIAGUA, Productor y coordinador de música y documentación

Omar Metioui: Dirección musical, laúd y canto.

Mohamed Mehdi Temsamani: Sheij de la Zawya y canto.

Hasan Ajyár: Canto

El Arabi Serghini Mohamed: Canto

Saad Temsamani: Canto

Brahim Temsamani: Canto

El Amrani Boukhobza Abdesselam: Tár y canto

Al Gazi Ahmed: Rabáb y tbel

Mounir Temsamani: Bendir y canto

Mohamed Agdour: Darbuka

Mohamed El Kabir Touihar, Mountasir Touihar, Mohamed Dahdouh, Mohamed Mejdouli: Fuqárá -Allah, Lah, Ha, H,(respiraciones y danza)

Eduardo Paniagua: Productor y Coordinador de música y documentación

1 al 3 Iftitáhiyya (Preludio) 7:35

4 al 8Tab’(Modo) Raml L-Máya: 11:51

9 al 18 Tab‘, al-Isbihán: 21:11

19 al 35al-‘Imára, Danza Sufí o Hadra (Éxtasis o Trance)

al Tab‘, al-Hiyáz al-Kabír: 32:25

RITUAL SUFÍ-ANDALUSÍ

I. Iftitáhiyya (Preludio)

1. al-Adán (Llamada del almuédano a la Oración / Appel du muezzin à la prière) 3: 38

2. Corán 1 al-Fátiha (Primera Sura. En Dios me refugio / Première sourate. En Dieu, je me réfugie) 1: 59

3. as-Salátu t-Táziyya (Oración, salutación al Profeta / Prière, salutation au prophête) 1: 58

II. Tab’(Modo) Raml L-Máya:

4. Yalála, Fa-lá taltafit (A otro no dirijas tu atención / Ne portes pas ton attention sur quelqu’un d’autre) 1: 49

5. Wa Man Ma’ ahu L-mahbúbu (Quien tiene a su amado / Celui qui a son bien-aimé) 1: 28

6. al-Waslu Yá Mahláh (Qué hermosa es la unión / Comme l’union est belle) 2: 44

7. Muwwál 1, Záraní Man Uhibbu (Me visitó el Amado antes del alba / Le bien aimé m’a rendu visite avant l’aube) 3: 57

8. Min Ahsani l-Madáhib (De las mejores conductas / Des meilleures conduites) 1: 53

III. Tab‘, al-Isbihán:

9. Taqsím ‘úd (Solo de laúd / Solo de luth) 3: 47

10. Inshád, Nazartu Falam ’Anzur (Al contemplar no ví a otro / Dans ma contemplation) 3: 27

11. Man Atá Bábaná (A quién llama a nuestra puerta / Qui appelle à notre porte) 1: 48

12. A‘ayní Lázimi S-sahar (Permanaced ojos mios insomnes / Mes yeux, restez éveillés) 2: 50

13. Muwwál 2, Fa-adir Ka’ sa Man Uhibbu (Haz circular la copa / Faites circuler la coupe) 3: 58

14. Atyab Má Hí Awqátí (Son mis mejores momentos / Ce sont mes meilleurs moments) 1: 50

15. Radiya L-mutayyamu (El que subyugado por el amor / Celui qui subjugué par l’amour) 1: 17

16. Yá Katíra L-malám (Tú que tanto censuras / Toi qui censures tant) 0: 47

17. Qad Niltu Hibbí (He logrado mi Amor / J’ai réussi mon amour) 0: 33

18. L a’ Talum-ní (No me reprendas censor / Censeur, ne me reprends point) 0: 54

IV. al-‘Imára, Danza Sufí o Hadra (Éxtasis o Trance) Tab‘, al-Hiyáz al-Kabír:

19. Fa-‘uy ‘Alá L-jammári (Ve el tabernero y desenfrénate / Va à la taverne, et deshinibe-toi) 4: 28

20. Yá Yáhilan Fí Dí L-umúr (Ignorante de estas cosas / Ignorant de ces choses) 1: 26

21. Qad Niltu Hibbí 2 (He logrado mi Amor / J’ai réussi mon amour) 2: 06

22. Yamáluhá Mash-húr (Tu hermosura es famosa / Ta beauté est réputée) 1: 31

23. Muwwál 3, Yá Sáqiya L-Qawmi (Oh Tú que a los viajeros vino escancias / Toi qui sers du vin aux voyageurs) 1: 54

24. Muwwál4, Gábú Wa bi-ssubri (Ausentes han quedado / Ils sont absents) 2: 08

25. Muwwál 5, Má Shariba L-ka’sa (Tan sólo prueba y bebe de esta copa / Goûte et bois dans cette coupe) 1: 50

26. Hal Lakum Fí Shurbi (Quizás tenéis con esta bebida / Peut-être il vous suffit de cette boisson) 1: 20

27. Yá Sáqiya L-Qawmi (Oh Tú que a los viajeros vino escancias / Toi qui sers du vin aux voyageurs) 2: 10

28. Fayru l-Ma‘árifi (En el oriente de la recta senda / A l’est du droit chemin) 1: 21

29. Muwwál 6, Yá ‘ádilí Jalliní (¿Tú me reprochas?, Déjame beber / Tu me fais des reproches? laisse moi boire) 2: 12

30. Muwwál 7, Qum Wa Ytani (Levántate / Lève-toi) 1: 24

31. Muwwál 8, Wa Trab Bi-dikri (Solázate al Amado recordando / Jouis du bien aimé en te souvenant) 1: 52

32. Dá sh-Sharáb La-hu Awání (Esta bebida tiene vasijas / Cette boisson a des cruches) 1: 26

33. Turíd Yá Fuqayyár (Quieres pobrecillo / Tu aimes, pauvre petit) 1: 23

34. Yalála, Fa-má Zála Yasqíná (No cesa de servirnos este néctar / Il ne cesse de nous servir de ce nectar) 1: 01

35. Corán 2, Súrat, al-Fath (Victoria / Victoire) 2: 53

TIEMPO TOTAL: 73: 02

Grabación 13 y 14 de Septiembre de 1996 en el Palacio de las Instituciones Italianas “Mulay Hfid” de Tánger (Marruecos)

Sonido- Tyrel, Luis Carlos Esteban

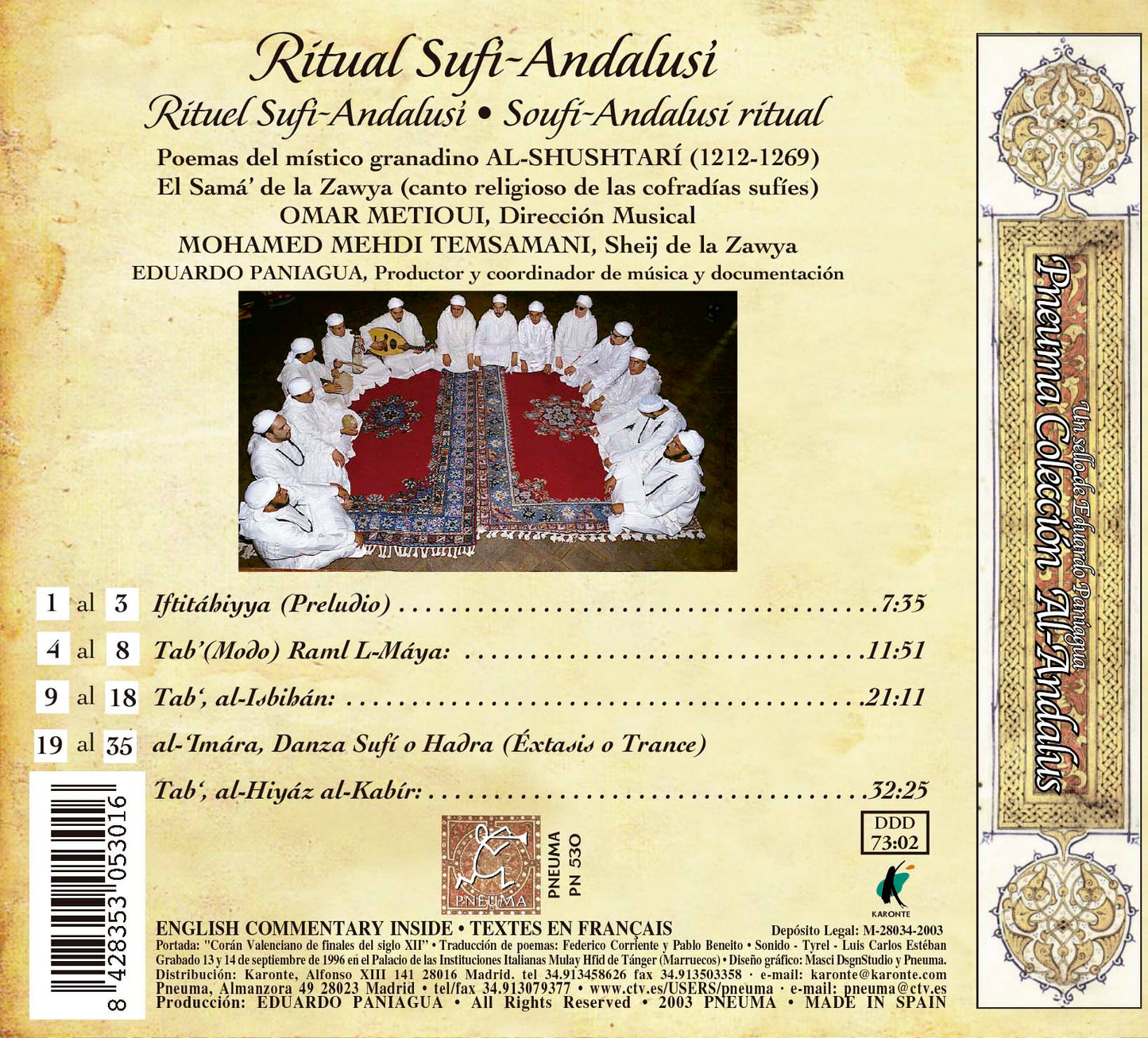

Fotos- Eduardo Panigua, Rafael Pérez Arroyo y Luis Delgado

Portada: ""Corán Valenciano de finales del siglo XII”

Traducción de poemas: Federico Corriente y Pablo Beneito

Sonido - Tyrel - Luis Carlos Estéban. Grabado 13 y 14 de septiembre de 1996 en el Palacio de las Instituciones Italianas Mulay Hfid de Tánger (Marruecos)

Producción: EDUARDO PANIAGUA

All Rights Reserved • 2003 PNEUMA • MADE IN SPAIN

MÚSICA ANDALUSÍ

El canto religioso de las cofradías islámicas, por su belleza y su autenticidad, conmueve profundamente a quien tiene oportunidad de presenciarlo. Qué decir del que pueda participar del canto y la oración, sólo per-mitido a los musulmanes iniciados en etapas superiores del camino sufí.

Para realizar esta primera grabación mundial de la ceremonia Sufí-Andalusí se han tenido que vencer barr-ras espirituales y emocionales, ya que sus intérpretes han tenido que forzar su inicial sentido de íntima privacidad de la ceremonia, para desvelar esta profunda tradición, que por otro lado la juventud islámica por influencias exteriores tiene el riesgo de perder, y que es practicamente desconocida en el mundo cristiano occidental.

Los poemas de al-Shustarí, sorprendentemente populares hoy en el mundo islámico, esconden un lenguaje exaltado y hermético. Casi inaccesible si no se dispone de la clave mística para desvelar su pensamiento. Gracias a las hermosas traducciones de F. Corriente y P. Beneito, y a los textos de M. Guettat y O. Metioui incluídos en este trabajo, tenemos la posibilidad de una vía para el inicio de su comprensión y vivencia.

Hemos de agradecer al Vicecónsul de Italia, por cedernos el Palacio Mulay Hfid, y a Luis Delgado por su acompañamiento en estos proyectos.

Gracias a HISPÁNICA de Sony Classical y PNEUMA (sello desde donde se gestó esta grabación), vemos cómo se ofrece al público un sueño hecho realidad al presentar nuestra interpretación de la música histórica hispano-árabe de una forma nueva, acercando nuestras culturas sin renunciar a su autenticidad.

Fallecido el Sheij Temsamani, la grabación cobra mayor valor y ésta edición es un homenaje a su memoria.

Eduardo Paniagua. Madrid, Junio 2003

I. BIOGRAFÍA DE AL-SHUSHTARÍ (1212-1269)

El poeta andalusí al-Shushtarí nació en Shushtar aldea de Guadix (Granada), hacia 1212 y falleció en Tína, ciudad de Egipto en 1269. Fué uno de los discípulos de Ibn Sab´ín. Al-Shushtarí pertenecía a la nobleza, cono-cida por sus ligaduras al poder, pero eligió la vida mística prefiriéndola a los bienes materiales, por eso, se dedicó cuerpo y alma al amor de Dios.

Al dejar Al-Andalus se detuvo esporádicamente en algunas ciudades de Africa del Norte, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia. Más tarde se estableció en la región del Oriente Medio: Egipto y Siria. Aprendió el Corán desde su infancia y se interesó, al mismo tiempo, por la jurisprudencia musulmana, por los preceptos del profeta Muhammad, y por la sabiduría (hikma). Su primera inclinación mística fue la de un gran místico de Al-Andalus, Abú Madyan (m. 1197).

Su vida cambió radicalmente al encontrarse en Bugia con Ibn Sab’ín (Murcia 1217/ Meca 1269) filósofo místico y peripatético, que Ibn Jaldún (1332-1406) consideraba como un adepto de Ibn ‘Arabí, funda-dor del concepto univocidad del ser y de la existencia. Al-Shushtarí fue uno de sus más fieles discípulos, califican-dose como imán de las almas y considerandose como su esclavo. Ibn Sab‘ín se suicidó cruelmente a la manera estoica, abriendo las venas de su muñeca. Este filósofo obsesionado por la divinidad consideraba este acto como la única y definitiva posibilidad de acercarse a Dios y, a la vez, alejarse de un mundo que le era hostil.

Ibn Sab‘ín, antes de admitirle como discípulo le dijo: “Si buscas el paraíso vete con Abú Madyan, pero, si deseas aproximarte al Señor del paraíso sígueme a mi”. Al-Shushtarí fue transformado por el vestido iniciático y, en con-secuencia emprendió una serie de viajes, pasando de una feria a otra, en las que bailaba y cantaba versos:

“He comenzado por invocar al Amado,

me he enamorado y grata es mi vida”.

Al-Shushtarí se convirtió en trovador ambulante, y durante sus representaciones cantaba canciones acompañado de un instrumento de percusión “Bendir” (pandero) y de un coro de discípulos que le acompaña-ba a la manera del itinerante (meddáh).

Embebido de la enseñanza de su maestro, al-Shushtarí exploró la vía del misticismo que, gracias al genio de Ibn ‘Arabí, alcanzó un alto grado de elaboración gnóstica bajo forma de amplias formulaciones sincréticas. Estas últimas tenían una finalidad orientada hacia el amor natural y sobrenatural, en que toda distinción y determinación se borran, y anunciaba la univocidad existencialista del ser:

“Mi corazón es capaz de tomar distintas formas: es el claustro del monje cristiano, un templo de ídolos, una pradera para las gacelas, la “Ka’ba” del peregrino, las tablas de las leyes mosaicas, el Corán... mi credo es amor; de cualquier dirección que se vuelven sus camellas, el amor es siempre, mi credo y mi fe”.

Esta tendencia provocó numerosos detractores, entre ellos los doctores de la ley islámica encabezados por Ibn Taymiyya (1263/1328).

En Trípoli le propusieron nombrarle juez, pero él rechazó la oferta. A consecuencia de ello, le acusaron de alienación mental, y se vió obligado a dejar Libia y dedicarse a la enseñanza en la mezquita al-Azhar en el Cairo. Hacia 1252 se encontraba en Damasco participando en las cruzadas (Jihád).

En los desiertos de Egipto y Siria, visitó las Iglesias y provocó discusiones filosóficas con clérigos. Durante sus conversaciones, se familiarizó con sus costumbres y creencias. El espíritu de apertura y comprensión de los cristianos se refleja en sus poemas, en los que se destacan las tentativas de reanudación y restauración del diálogo entre musulmanes y cristianos, obra ya iniciada anteriormente por Ibn ‘Arabí e Ibn Sab‘ín.n

Después de su persecución por los ortodoxos islámicos y el suicidio de Ibn Sab‘ín, al-Shushtarí tomó el relevo al mando de sus numerosos discípulos. Asolado por la enfermedad, su estado de salud se agravó cerca de Damieta, en Tina (arcilla) donde hizo su famosa declaración aludiendo a un versículo del Corán en el que se hacía la correlación entre la arcilla y la vida humana. Se dice que de ella nace y en ella toma su descanso final. Al fallecer al-Shushtarí, sus discípulos lo enterraron en Damieta en 1269.

A imagen de Ibn ‘Arabí quien utilizó el subgénero “Muwashshah” en la poesía mística, al-Shushtarí introdujo el zéjel (zayal). La diferencia entre el uno y el otro es que al-Shushtarí empleó un estilo sencillo, comprensible, y con un matiz melódico y rítmico muy atractivo. Se inspiró en los grandes maestros de Al-Andalus como Ibn Quzmán (s. XII) e Ibn Zaydún (1004-1070). Según al-Maqarrí (s. XVI) la obra completa de al-Shushtarí se compone de cinco textos en prosa, pero se han preservado solamente sus recopilaciones poéticas. Ibn Abbád al-Rundí insistía para que la gente reuniera los poemas de al-Shushtarí y compusiera melodías para transformalas en canto. Gabríní hablaba de la dulzura y de la belleza de esta poesía que fue cantada, frecuentemente, en las ceremonias de Samá‘en diversas partes del mundo islámico.

La poesía de al-Shushtarí trata esencialmente el amor de Dios, los comportamientos y costumbres de los “sufíes”, la aniquilación (faná’), así como la concepción mística del día del derrumbe y de la eternidad (baqá’). Es necesario darse cuenta de la dificultad para acceder a esta poesía, pues su comprensión necesita un conocimiento sustancial de la terminología sufí, que se caracteriza por el uso de recursos retóricos como la metáfora y, al mismo tiempo tiene un carácter esotérico. La traducción literal puede fácilmente inducir al lector ingenuo a unas interpretaciones equívocas. En este sentido, Suhrawardí (Irán 1191, Alepo 1155) aclara, “Escuchar música que describe las mejillas, la estatura, los cabellos, enardece las pulsiones instintivas. La descodificación en el primer grado es totalmente errónea, puesto que la meta buscada a través de estos términos está totalmente despejada del sentido carnal del amor, y sólo el amor en el sentido espiritual de Dios es válido”

La obra poética de al-Shushtarí fué publicada en 1960 en Alejandría por Sámi al-Nashár. El editor reúne casi la totalidad de los manuscritos del gran maestro. En 1988 Federico Corriente publicó en Madrid una traducción titulada: POESÍA ESTRÓFICA (CEJELES Y/ O MUWASSAHÁT ATRIBUIDA AL MÍSTICO GRANADINO AL-SHUSHTARÍ (SIGLO XIII d. c.).

Al-Shushtarí produjo un gran influjo en los círculos místicos, así como en la cofradía Qádiriyya de Túnez, cuyo maestro de ceremonias era conocido por “Sheij Shushtarí”. Para ejercer este oficio se tiene que ser nombrado por el jefe de la Zawya (marabuto) y se requiere satisfacer los criterios siguientes: un conocimiento profundo del repertorio del Samá‘, de los Tubú‘(modos) y de los Mízán (ritmos). Los danzantes místicos se llaman “Shushtárá” y los adeptos del dikr (invocación) “Shushtrí”.

Sería interesante subrayar que en el siglo XIII, época floreciente de la corriente mística, la simbiosis entre el Oriente y el Occidente era obvia y las influencias ascético-místicas de Al-Andalus habían superado un estado primario. La presencia aislada era obra del pasado, y entonces tenía ya una dimensión popular y masiva.

La influencia de al-Shushtarí sobre Raymundo Lulio (Palma de Mallorca ¿1235?/1315) le llevó a utilizar una de sus jarchas, el poema:

“¿Qué se me da de la gente, y a la gente, qué se le da de mi?”

que modificó en su libro “Del Amigo y del Amado” en:

“¿Cuántas inquietudes esto me da y los hombres, qué me pueden decir?”

Mahmoud Guettat y Omar Metioui

Descripción

Descripción

II. EL ISLAM MUSICAL

Datos histórico-místicos

La religión islámica se expandió al Oeste hasta la zona de Africa que da al océano Atlántico y al Este hasta Indonesia, trayendo con ella una red de comunicación y de intercambios culturales. Las ramificaciones de esta red de extensión geográfica excepcional, se caracterizó por su complejidad tanto en la diversidad formal como en la irregularidad de su antigüedad. Así notamos, que el grado de islamización es distinto de una zona a otra y goza de las características culturales propias de cada región.

El Islam tiene esta gran facultad de unir pueblos diferentes e inculcar en ellos el afán del intercambio cul-tural y el sentimiento de pertenecer a la misma comunidad. Las repercusiónes en el ámbito musical son más obvias, respecto a los demás aspectos culturales y artísticos. La música tiene esta facultad de “unidad en la diversidad”. La investigación comparativa en el mundo islámico nos revela una suma de características que atestiguan una unidad supranacional, que se ha desarrollado gracias a la unidad espiritual y lingüística.

Fuera de las peculiaridades relativas a las modalidades de ejecuciones vocales e instrumentales, pode-mos establecer un mapa musical del mundo islámico que contiene un lenguaje musical común. Sus estructu-ras internas proceden de la tradición, del gusto, y de las inflexiones dialectales y fonéticas propias al genio de cada grupo social.

Un verdadero impulso fue dado a nla música gracias a los viejos sistemas de corporaciones artesanales, y específicamente en el seno de la corriente mística:” El Tasawwuf” (sufismo) cuyo origen remonta al primer siglo de la hégira (s.VII), con los primeros ascetas (zuhhád). El misticismo engendró una tradición poética y musical muy rica, tanto en la élite como en la plebe. No acertó a rehabilitar solamente la música, sino que con el apoyo de eminentes teólogos como al-Gazálí (1058-1111) sirvió a fines espirituales, es decir, a su uso como medio de orar y llevar al alma hacia la verdad suprema. A partir del siglo XII y, particularmente, en el siglo XV el movimiento “sufí” ha conocido una gran expansión. Las cofradías urbanas y rurales desempeñaron un papel preponderante, a partir de sus centros llamados “Ribát/Janqa/Zawya”, en las sociedades tradicionales del mundo islámico.

Las cofradías en el mundo islámico son muy numerosas. No se consideran como sectas, a pesar de los momentos turbulentos que han conocido a través del tiempo. Se distinguen por su rígida organización dentro del marco de la ortodoxia mística, por ciertos rasgos de enseñanza, y por su predilección por un santo o un maestro particular. Las cofradías obtienen su legitimidad por herencia de la descendencia del profeta Muhammad. Los maestros gozan de una gran piedad y un gran saber que adquieren tradicionalmente en sus viajes y contactos con los sabios de los países musulmanes.

El repertorio del canto de cada cofradía es inherente a su época de nacimiento. El canto forma parte integrante de la enseñanza presentada a los discípulos. Tradicionalmente, la mayoría de las “Zawyas” (sede de las cofradías) se presentan como un centro de expansión del arte de hacer música. Y sus repertorios se han convertido en normas que servían de criterio para evaluar a los músicos profesionales, cuya educación empezaba en el “Kuttáb” (escuela coránica) y se desarollaba en la “Zawya”. Las cofradías tienen el mérito de perpetuar y fomentar la música tradicional con pocos medios. La voz constituía un elemento básico y algunas utilizaban instrumentos de percusión y de viento, mientras otras toleraban todo tipo de instrumentos. Se apreciaban los servicios de estos grupos en fiestas profanas: bautizo, casamiento, circuncisión y “jatma” (fin de los estudios de una parte del Corán); sin embargo, se interpretaba esta música sobre todo, en las fiestas religiosas: nacimiento del Profeta (Mawlid al-Nabawí), el ayuno (Ramadan), la peregrinación (Háyy), etc.

En los países del Magreb el Islam se caracteriza, a partir del siglo XV, ora por la adopción, casi total, de la doctrina ortodoxa “Malequita”, ora por la expansión de un misticismo popular, primero en la zona rural y luego en las ciudades de Africa del Norte bajo la forma de cofradías religiosas, cuya reputación se imponía en todos los paises.

Este movimiento tomó cuerpo en el norte de Marruecos después de las intervenciones de los españoles y los portugueses. Muchos santos, e incluso santas, incitaban a los autóctonos a defender su fe y su libertad amenazadas por los intrusos. Así se nota que históricamente las cofradías con sus diferentes ramas desempeñaban un papel de suma importancia, hasta en lo político bajo la dirección de un ermitaño (marabuto) quien poseía dones celestiales (baraka). Estos santos se hallan en todas partes y tienen una vocación religiosa, terapéutica, artística e, incluso, de hospedaje para peregrinos forasteros.

No hace falta insistir en el papel político de las cofradías, que con un gran fervor religioso desprendieron una lucha feroz contra el colonizador extranjero. También, se puede considerar la “Zawya” como un arma de doble filo, en el sentido de que su rol social era ambivalente, a la vez saludable y nefasto, pues algunas instituciones usaban la charlatanería, aprovechando la necedad de su clientela.

Las cofradías dieron un empuje sin precedente a la música Magrebí. El repertorio tiene los mismos modos “tubú”, las mismas fórmulas melódico-rítmicas, y a veces el mismo texto que el repertorio de las Núbas en su estructura inicial. Sus poemas lírico-místicos tenian doble acepción, de una parte, glorificaban a Dios y a su Profeta, y aun al Patrono de la cofradía, y por otra parte, evocaban un amor profano. Algunos poemas panegíricos como “al-mímiyya” de al-‘Imádí (m. 1574), “al-Hamziyya” y “al-Burda” del célebre místico al-Busayrí (1212-1296), e incluso los poemas de Ibn al-Fárid (1181-1235) y de al-Shushtarí son cantados, hoy en día, en ciertos círculos apasionados por el Samá‘. Estas joyas de arte siguen relumbrando en el cielo del mundo islámico gracias al mantenimiento vivo y enérgico de las cofradías.

NOTAS SOBRE LAS COFRADÍAS EN EL MAGREB

En lo que atañe a la corriente mística hacemos notar, otra vez, que los países del Magreb y espécificamente Marruecos representan de manera sintética las relaciones de la civilización arábigo-musulmana.

En efecto, el movimiento religioso inaugurado por los Almorábides sobre bases ortodoxas, se encuentra ligado al misticismo. Era la primera vez que una autoridad oficial pacta con los místicos. El misticismo oriental y el de Al-Andalus se unen para consolidar tal simbiosis. Presentamos como ejemplo a Abú Madyan que nació en Sevilla, vivió en Fez y fue enterrado en Tlemsen (1197). Era el patrono de los “Madaniyya” y uno de sus discípulos, inició al famoson Ibn ‘Arabí al misticismo. La influencia gnóstica de este último contagió a diversas cofradías del Magreb. Huelga decir, que la obra poética de al-Shushtarí sigue cantándose con frecuencia en las ceremonias de Samá‘. ‘Abd al-Salám Ben Mshísh (m. 1226) ha perpetuado la tradición mística de Junayd (Bagdad, m.910).

La “taríqa” (vía) Shádiliyya (Shádilí, Tunez 1196/Egipto 1256), fundada por sus discípulos es una de las más célebres. Este método fue difundido por varios maestros como: Ibn ‘Atá’ Allah de Alejandría (m. 1309) y Abú ‘Abbás de Murcia (m. 1287). Estas cofradías madres van a conocer la reforma Yazúlí (1465), y otra reforma en el siglo XIX de Qadiriyya y de Shádiliyya, dando lugar al nacimiento de Tiyániyya y también de Drqáwiyya, subgrupos de Yazúliyya a la que pertenecen dos subramas: Zawya Kttániyya y Harráqiyya (interpretes del presente C.D.).

En la actualidad, a pesar de la hostilidad personificada por los reformistas letrados, la importancia de las cofradías en el Magreb sigue siendo importante. Sin embargo, su vigencia está ligada a una reforma de fondo, tanto religioso, moral como intelectual. Recientemente, han surgido veleidades de cambio en este sentido.

EL REPERTORIO

“El misticismo islámico evoluciona en la música, el canto y la danza”. Mawláná (1207-1273)

El Islam musical es un elemento de síntesis y de unificación en las tendencias de las formas de oración, de modalidad, de homofonía, de ornamentación y de la estandaridización instrumental, entre otros elementos, de las diversas culturas musicales. El patrimonio sagrado exponente de la pura tradición dió al arte arábigo-musulmán una nueva dinámica. La historia nos habla de eminentes personalidades, tanto en la teoría poética como en la práctica. En este movimiento extraordinario, los modos musicales servirán de medio de concentración y de realización espiritual. Gracias a estas formas, la estructura específica de sus intervalos gravítan alrededor de un polo fijo.

Y la puesta en evidencia de la expresión vocal no deja de ejercer sobre el creyente (intérprete y oyente) una acción psicológica eficaz que le atrae a un universo de meditación y concentración, que eventualmente aumenta su efecto con, la danza, hasta alcanzar estados de éxtasis. En la práctica, las formas de esta música se encuentran entremezcladas con el repertorio profano, como el canto de circunstancias y de costumbres de carácter ritual y ceremonial, cuya temática típica s e enriquece con la formulación de votos, la invocación de Dios, del profeta Muhammad y sus Santos. A pesar de esto la música islámica contiene dos aspectos: el primero es específicamente religioso y comprende dos formas esenciales como al-Adán (llamamiento del almuédano) y el Tartíl o Tajwíd (lectura salmodiada del Corán). El segundo es, ante todo, de inspiración místico-religiosa y con estructuras formales muy variadas:

a/ Las formas específicamente religiosas (sobre todo vocales):

1/ al-Adán: es una tradición de la época del Profeta. Es, por una parte, una afirmación de la “Shaháda” (testimonio o confesión de la fe) y por otra parte, una invitación a la plegaria (salát). Estos dos postulados, con el ayuno (Siyám), la limosna legal (Zakát), y el peregrinaje (Háyy), constituyen los cinco pilares del Islám.

al-Adán comprende siete modos y algunos se repiten:

Alláhu akbar, Alláhu akbar

Ashhadu an lá iláha illa L-láh

Ashhadu anna Muhammadan rasúlu L-láh

Hayyá ‘alá s-salát

Hayyá ‘alá l-faláh

Alláhu akbar, Alláhu akbar

Lá iláha illá L-láh

Alláh es grande

Atestiguo la unicidad de Alláh

Atestiguo que Muhammad es el Profeta de Alláh

Venid a la oración

Venid a la salvación

Alláh es grande

Alláh es único

El llamamiento al rezo se hace cinco veces al día. Su forma modal es la del maqám y tab‘, su melodía se diferencia de un país a otro, incluso de una región a otra. Estos matices son debidos a factores geográficos, humanos o rituales. Su diversidad se sitúa entre la salmodia y el cuadro repetitivo silábico muy sencillo (rito malequita). En el rito Hanafita la melodía goza de un estilo melismático con vocalizaciones ricas. Sin embargo, existe una condición, sine qua non: la claridad del mensaje y la articulación correcta de las palabras. Al-Adán no obedece a reglas fijas en cuanto a la elección de “maqám”, pero tradicionalmente utiliza ciertos “maqám” y “tubú” más que otros. En Siria y Jordania maqám “Hiyáz” es frecuente, mientras en Egipto se usa el “maqám Rást” con matices Síka/Isfahán. En los países del Magreb se ejerce “tab‘ Rasd al-dhíl”, en Turquía los “maqám” utilizados son: Sabá, Hiyáz ‘Ushsháq, Rást, Bayátí y ‘Ushsháq. Por último, en Irán se ejerce “maqám Dastgáh Shúr” con sus derivados (sobre todo, el Avaz Bayát-Tork) etc.

2/ La salmodia (Tajwíd) coránica sobrenombrada “el adorno de la lectura” supo preservarse, a trancas y barrancas, gracias a la belleza vocal del “muqri’” (recitante), a los amplios conocimientos del Corán, al arte de salmodiar y a la riqueza de la lengua árabe. Este arte se perpetuó a través de los siglos y con él su mensaje divino. Cada una de las 114 Súras que constituyen la vulgata islámica (Corán) comprende un número variado de versículos (es una forma peculiar conocida bajo el nombre de “Saj” - prosa rimada-). La salmodia tiene como finalidad transmitir a los fieles el conocimiento del texto de manera comprensible y susceptible de sensibilizarles. La salmodia tiene que tomar en consideración el valor cuantitativo de elementos más o menos rimados que son los versículos, y el problema de la formación y de la emisión de los sonidos. Se trata de seguir las inflexiones de la frase, aislar estos elementos con pausas, ajustar la respiración, eludir las articulaciones defectuosas, introducir discretamente la vocalización y los ornamentos sin alterar el sentido ni la pronunciación adecuada de palabras. Dicho de otra forma, la música debe poner en evidencia el texto convirtiendole en algo explícito y expresivo.

Estas formas vocales han sido transmitidas de generación en generación y representa el arte de leer (qirá’a) y de recitar (tiláwa) el Corán de manera perfecta. También permitían embellecer la voz y la salmodia (tartíl) del Corán, respetando nomas fonéticas que hicieran lograr una articulación perfecta de las vocales y de las consonantes en fun-ción del empleo sea, gramatical, fonético o retórico de la lengua árabe. La salmodia tiene como objeto la formación de la voz árabe y los principios que rigen su emisión, dando a cada vocal, a cada consonante y a cada diptongo su valor entero, tanto en pureza, y timbre como en altura y duración. Es un largo aprendizaje de accesibilidad limitada y vinculado como la exégesis y la jurisprudencia, a la tradición oral traspasada desde la época de los compañeros del Profeta. Posee reglas estrictas y complejas regidas por la ciencia de la salmodia (usúl/‘ilm al-tajwíd o al-qirá’át), que subsiste gracias a siete escuelas de mucha fama en el mundo islámico. Son las escuelas de Medina, de la Meca, de Basora, de Damasco y de Cufa. En general la recitación coránica es monódica, pero su ejecución por grupos es posible.

b/ Las formas místico-religiosas (vocales e instrumentales). Sus repertorios se presentan con una gran variedad de formas y de estilos relativos a cada cofradía:

- Dhikr/Tahlíla es una invocación gloriosa de Allah con la repetición de su nombre que se cambia en Hú (Él, Dios) y luego se añade el resto de la Shaháda (declaración de fe). La entonación y el ritmo son insepa-rables de estas palabras y se funden absolutamente entre los cofrades. Madíh: son unos poemas panegíricos (qasída, muwashshah, zayal) cantados a la gloria y al amor de Dios (Hamd), del Profeta y de sus Santos (Na‘t), “Takbír” (exaltación, plegaria chiita). “Tasbíh” (Rosario), “Iláhí” (composición vocal del poema místico, como en las cofradías: Rifá‘iyya, Qádiriyya, y Sa‘diyya en Turquía). “Nashíd”/Inshád: forma de versos místicos improvisada y muy elaborada, se canta en el Mawlid (aniversario del Profeta).

Este tipo de poema está unido con maestría en dos recopilaciones de al-Busayrí (s. XIII) llamadas: Hamziyya y Burda. Mi‘ráy (ascensión), ‘Áda: canto litúrgico se ejecuta en el vestíbulo donde se celebra la ceremonia religiosa, etc. A menudo, estas diferentes formas se presentan en sesiones de letanías y de danzas de éxtasis llamadas Samá‘ (audición), Halqa (círculo), ‘Imára (plenitud) o Hadra (asistencia).

Estas sesiones místicas se presentan generalmente en dos fases, bajo la dirección del Sheij y cuya temática difiere de una cofradía a otra: sentados empiezan por un hizb, recitación de versículos del Corán, con plegarias e invocaciones repetidas varias veces... Seguida por el grupo que se pone de pie (qiyám) para ejecutar el Dhikr acompañado de una danza mística (Yadb Jammárí).

En las comunidades negras de fe musulmana este rito se presenta como una sesión curativa en la que el canto y la danza están acompañados con Tbel (tambores), Qráqb (castañuelas de hierro de gran tamaño) y a veces de Gunbrí (especie de laúd a dos cuerdas).

También estos ritos se celebran en las comunidades chiitas en el duelo (Azadarí) de Husayn (tercer Imám), que se celebra en la primera decena del mes de Muharram del calendario de los musulmanes. La ceremonia se compone de tres partes: Rosas, procesiones y pésames (Ta’ziya): momentos teatrales de gran valor representativo.

Los Qawwálí indo-pakistaníes con su Hamd en nombre de Allah, el Na‘t, alabanzas al Profeta y a sus Santos. Manqabát: martirios de los Imáms. ‘Ayn, una de las principales ceremonias de Mawlawiyya con sus diferentes partes vocales e instrumentales (Na‘t, taksím, peshrev, dort-selám, son peshrev, son yuruk semá‘i y Corán como conclusión). Todo sucede en un verdadero concierto espiritual de canto y danza.

Mahmoud Guettat

Musicólogo y director del Instituto Superior de Música de Túnez

III. EL SAMÁ’ Y LA CIVILIZACIÓN DE AL-ANDALUS

“El verdadero renacimiento de Europa no empezó en

Italia en el siglo XVI, sino en España en el siglo XIII”.

Roger Garaudy

La grabación de un disco de ritualidad mística procedente de los dos lados del estrecho de Gibralta r(Yabal Táriq), tiene como objeto sensibilizar al mundo occidental sobre la riqueza del patrimonio cultural que emana de una época en la cual la civilización arábigo-Islámica relumbraba en los horizontes.

En aquel entonces, Al-Andalus simbolizaba la tolerancia, la coexistencia, amén de desempeñar un papel pri-mordial de simbiosis y coherencia entre las tres grandes culturas. Musulmanes, cristianos y judíos vivían en paz con un respeto mutuo y en un ambiente de cooperación fructuosa, como viene en el dictamen de Sigrid Hunke: “Las realizaciones de la famosa civilización arábigo-Islámica han ganado, paulatinamente, el resto de Europa y dieron lugar a una era nueva en la civilización occidental (Le solei d’Allah brille sur l’Occident).

Vivimos un momento como para que los historiadores juzgen el valor de la aportación de los musulmanes en la zona meridional del universo occidental.

Me gustaría sensibilizar a los musicólogos partidarios de la tesis defensora de la pérdida del patrimonio musical andalusí, a descubrir la vigencia de dicho patrimonio como vino corroborando el musicólogo y arabista Julian Ribera y Tarrago. Al-Andalus salvaguardo su música con toda su belleza, expresividad y hondura. La transcripción gráfica del solfeo o neumas no representa gran interés en la cultura musical en el mundo islámico. Los amantes de la música andalusí trasmitían la tradición oral, este arte de cantar y tañer de generación en generación. Las guerras fratricidas pueden destruir obras arquitectónicas, manuscritos, leyes, etc, pero nunca pueden borrar la memoria viva de un pueblo.

El catedrático en musicología de la Sorbona, Jacques Challey nos enseña en su libro 40.000 años de Música que: “Las músicas de las demás civilizaciones dejan de aparecernos como pruebas de barbarie o singularidades de operas cómicas...”.

El presente trabajo es de una especial importancia, puesto que los textos cantados pertenecen al gran místico y poeta al-Shustarí, originario de Guadix, Granada siglo XIII. Junto a las creaciones de los nuevos géneros poéticos Muwashshah y Zéjel, el repertorio de las Nubas, así como el del Samá’, testimonian una gran civilización que supo mantener el equilibrio entre los mundos materiales y espirituales.

Los monumentos de Andalucía: la Alhambra del último reino nazarí en Granada, la Mezquita de los califatos cordobeses, la Giralda de los Almorábides y el palacio del Rey poeta al-Mu‘tamid (Reales Alcázares) de Sevilla, y la Aljafería de Zaragoza etc, fueron víctimas de la indiferencia y estuvieron sujetos a unas desfiguraciones arquitectónicas criticadas incluso por el propio Carlos V.

La sociedad actual tiende hacía la cultura tolerancia, pero los conceptos del segregacionismo y el rechazo a lo ajeno quedan anclados en su subconsciente. No cabe duda de que la conquista del Occidente por el Islám, no fué el resultado de una conquista brutal, sino de una revolución cultural.

Mi agradecimiento al pueblo andaluz que acoge favorablemente la música andalusí como parte de su patrimonio, ofreciendo bellas melodías, nuevos instrumentos con nuevas técnicas de tañer y estilos rigurosos de indudable calidad estética, nuevos géneros poéticos creados en la tierra de Al-Andalus, y sobre todo, nuevas sensaciones emocionales.

RITUAL SUFÍ-ANDALUSÍ

“El Samá‘es el impacto del cálamo sobre el libro de la existencia”. Ibn ‘Arabí

Proponer al público la grabación de una ceremonia de música sagrada (Samá‘) plantea dos tipos de problemas acerca de los límites técnicos de la operación y de sus finalidades. Gracias al C.D. se logran todas las sutilezas acústico-musicales. Sin embargo, manifiesta debilidades para captar el ambiente y las relaciones interpersonales que se instauran durante una ceremonia en que las estimulaciones cinéticas, visuales, olfativas y gustativas desempeñan un papel tan importante como la música misma.

La Zawya de nuestro Sheij pertenece a la ví a(taríqa) Kttániyya, que tiene un origen común con la mayoría de las demás cofradías magrebies. Esta situada en la calle Holanda de Tánger y todos los días los creyentes pueden rezar en ella como en cualquier mezquita. El repertorio de Samá‘ de los Kttániyyín no se basa sobre los instrumentos musicales. En la ‘Imára (danza mística) tampoco intervienen las percusiones, excepto algunas palmadas del Sheij n para designar un cambio de ritmo o llamar a los fuqárá a mantener la disciplina. Sin embargo, en la Zawya al-Harráqiyya de Tetuán el uso de los instrumentos y de las percusiones es muy apreciado. La ceremonia de Samá‘ se presenta después de salát al-‘ishá’ es decir, de la última oración del día.

Así, para no adulterar este subgénero llamado Samá‘ trataremos de presentar nuestro disco respetando las distintas fuentes, tanto expresivas como estéticas, traduciendo fielmente los sentimientos que esta música proyecta. El proceso que hemos seguido en nuestro compacto es el siguiente:

1/n al-Adán, tiene como finalidad adentrar al oyente en el corazón palpitante del mundo islámico. La partición estereofónica o el panorámico dado a este preludio, describe la situación de los distintos almuédanos en el momento de llamar al rezo desde la cima de los alminaretes en las innumerables mezquitas de las metrópolis del Islám. Las distintas modulaciones empleadas en el Adánnson Raml al-Máya, al-Hiyáz al-Kabír, así como una declamación que mantiene en pedal la tónica del modo dominante, es decir Re (que en este caso es Sol, ya que la afinación está a dos tonos y medio del diapasón). El sonido de los pajaros nos recuerda el aire libre del cielo, donde suele estar el almuédano.

2/La lectura del Corán: Súra al Fátiha, constituye la primera Súra del Corán. Esta se compone de siete versículos nombrados ’Umm al-Kitáb (literalmente: madre del libro) porque resumen los preceptos fundamentales del Islám. La salmodia del Corán tiene una repercusión muy marcada en el corazón del musulmán, porque le permite acercarse a Dios.

3/nas-Salátu t-Táziyya: Es una oración sobre el profeta Muhammad y sus compañeros. En general, los fuqárá de las cofradías, después de la plegaria, recitan el “Wird del Sheij de la taríqa” que consiste en la lectura en grupo del hizb (parte del Corán) de manera ordenada, en que repiten un número determinado de los noventa y nueve nombres de Allah (yalála), piden su perdón (istigfár) y rezan sobre el Profeta y sus Compañeros. Después de esta breve introducción empieza el tema de, 4/ La Yalála en el modo Raml l-máya: la temática de la Yalála consiste en evocar el nombre de Allah cantando rítmicamente. El Sheij tiene la posibilidad de eligir los versos que la acompañan, la única restricción es la de respetar la métrica necesitada, en este caso “tawíl”, (largo)

5/ y 6/ Luego encadenamos con dos composiciones (dawrs) que tienen una estructura similar a la de una canción san’a del repertorio andalusí de las Núbas (referencia Núba al-Istihlál del grupo Ibn Báya).

7/ El Muwwál, es un canto libre con acompañamiento. No tiene ni ritmo ni reglas preestablecidas, permite al solista (Munshid) expresar sus sentimientos con libertad y presentar una idea clara sobre el modo (tab‘). Sin embargo, sólo los maestros aciertan dar una dimensión original a este canto que requiere del intérprete un conocimiento profundo del “tab”.

8/ El movimiento Raml l-Máya culmina en una fase con ritmo rápido (insiráf del mízán bsít 3/4).

9/ La segunda parte empieza con un solo de Laúd (Taqsím ‘Úd) sobre el modo de al-Isbihán. Es una forma libre de improvisación, sin medida, que permite al oyente descubrir el ambiente del “tab”.

10/ El Inshád, es una forma secular que ha permitido preservar lostubú’ (plur. tab‘). Se basa sobre una melodía fija y una expresión dada. En este caso, la improvisación está reducida a lo mínimo porque se trata de mantener las frases originales que llevan en sus notas huellas del modo.

11/ al-Hamziyya, es un largo poema panegírico de al-Busayrí (siglo XIII) que se canta en la Zawya Harráqiyya de Tetuán. Hemos sustituido el texto original de al-Busayrí por uno de nal-Shushtarí.

12/ Dawr A ‘Ayní Lázimi s-Sahar, es un trozo que tiene la estructura de una san‘a de siete versos (Kursí son el primero y el sexto versos cuyas melodías son distintas de los demás versos). El Kursí está cantada por la voz del venerable Sheij, así como la san‘a n°5 (Wa Man Ma‘ahu L-mahbúbu).

13/ El segundo muwwál sirve de puente entre los movimientos adagio y moderato de esta secuencia. En efecto, el muwwál desempeña tres papeles importantes. En primer lugar, relaja al oyente, después del intenso canto del coro. En segundo lugar, ofrece la oportunidad al solista (Munshid) de exhibir su talento. Y finalmente, es una manera eficaz que permite al maestro de Samá‘ cambiar el tab‘, la cadencia rítmica (mízán) o la afinación. No cabe duda, que el muwwál es la parte más deseada por el faqír porque le pemite delectar la belleza del solista y la hermosura textual. Este segundo muwwál empieza con el “tab‘ Zerga” que no se utiliza en el repertorio de las Núbas de tradición andalusí-marroquí. Sin embargo, lo encontramos en el repertorio de las zawyas y las canciones populares de la comunidad sefardí de Marruecos. A continuación se presenta un solo de laúd que sirve como fase previa al munshid para emprender su segunda frase en tab‘ al-Isbihán, que vincula con la parte siguiente del mismo modo.

14/ Este movimiento empieza con la fase moderato de mízán (ritmo) Dary Haddárí (4/4), es decir, el ritmo más usado de la Zawya. n 15/16/17/18/ El ritmo sigue crescendo durante estas san’as hasta llegar a su fase final con la últi-ma san‘a (qafla 2/2 o C ).

19/ Hemos reservado la cuarta parte de esta grabación a la ‘Imára o danza mística. Esta parte majestuosa de la ceremonia se interpreta para los amantes y adeptos de este género artístico-religioso después de la cena en la Zawya Kttániyya de Tánger. Dermenghem en su obra “Le Culte Des Saints” (El Culto De Los Santos) describe con maravilla esta fase sublime del Samá‘: “Los hermanos constituyen un círculo, los ojos cerrados, de pie el uno al lado de otro, mano en mano y al centro un cofrade enmarca la cadencia dando palmadas y girando sobre sí mismo, vigilando todos los miembros para que queden en buen orden y marcando el fin de la ceremonia cuando la fatiga y el desorden se muestran amenazantes. Se instalan, al centro, dos cantantes (musammi’ín) que cantan poemas místicos dignificando a Dios y elogiando a su Profeta. El ritmo va creciendo, paulatinamente, hasta que la palabra Allah se convierte en Lah, Ha, H, y el sonido no sale más que de la garganta. Luego se nota una especie de éxtasis generalizada, en que los cuerpos de los cantantes suben y bajan sin que sus piernas se muevan y el soplo de los corazones saldría como si fuera el chirrido de una sierra gigante. Con los ojos aun cerrados, los rostros expresan un sentimiento ambivalente de dolor y felicidad”.

El Tbel (tambor) da ritmo y ayuda a los danzantes místicos a adentrarse en una larga meditación y en una fase de amalgamiento completo con la divinidad. Este ambiente casi sobrenatural crea un diálogo ve-tiginoso en mitad del estruendoso ruido del Tbel y la sonora respiración pulmonar de los fuqárá. Según el gran místico al-Gazálí, el proceso que nos lleva a estados sobrenaturales, se compone de tres etapas. Aunque es un tema apasionante, no disponemos de espacio para explicar detalladamente los fenómenos psico-fisiológicos de la respiración, las revelaciones esotéricas inherentes al estado de éxtasis o trance, etc.

El repertorio presentado en una ceremonia ordinaria de la ‘Imára siempre es improvisado. Es un momento propicio para que el Sheij libere sus inspiraciones poéticas. Gracias a este proceso nos ha llegado el famoso poema el Matnawí Mawlawí del eminente místico Mawlána Jalál al-Dín al-Rúmí (Balj 1207, Konia 1273). Esta “inmensa rapsodia mística persa” (como la califica Henry Corbin) se compone de cincuenta mil versos místicos que uno de los derviches transcribió simultáneamente, en el momento en que el maestro estaba en pleno éxtasis. Sobre el origen divino de la música, ha escrito los versos siguientes:

“La queja del Náy (flauta) y el batir del tambor

Se asemejan al Náqúr (trompa) universal

Por eso los sabios han dicho que estas melodías

Las hemos cogido de la rotación de las esferas

Es el sonido del movimiento de las esferas que los hombres

hacen resonar sobre el Laud (tanbúr) y el tamboril”.

Mawláná. Música y Éxtasis Jean During.

Cuando la ‘Imára alcanza su estado de evolución culminante, el Sheij pronuncia el último tema de la Yalála (34) y acaba con la frase siguiente: Muhammadun Rasúlu L-láh /Muhammad el profeta de Allah. Luego, todos los fuqárá vuelven a la posición inicial, es decir, sentados en el suelo, las piernas cruzadas, cabizbajos y con el corazón palpitante de felicidad mística. Un silencio angélico se respeta afin de que el lector (muqri) haga resonar la belleza de su voz y clausurar la ceremonia con la salmodia del Corán (35).

Dedicado a mi madre. Omar Metioui: Director Musical

RITUAL SUFÍ-ANDALUSÍ, AL-SHUSHTARÍ (1212-1269)

Caligrafía árabe: Saad Temsamani

Traducción: Federico Corriente 4 a 6, 8, 12, 14, 16. 17, 19 a 22, 32 y 33

Pablo Beneito 1 a 3, 7, 10, 11, 13, 18, 23 a 31, 34 y 35.

1.al-Adán

(Desde el alminar, el almuédano convoca al pueblo a la oración).

Dios es más grande

Doy testimonio de que no hay divinidad sino Dios

Doy testimonio de que Muhammad es el Enviado de Dios

Venid a la oración

Acudid a la bienaventuranza

Dios es más grande

No hay divinidad sino Dios.

2. Corán 1 al-Fátiha

Primera Sura).

1. En el nombre de Allah, el Omnicompasivo, el Misericordioso.

2. La alabanza a Allah, Señor de los mundos,

3. el Omnicompasivo, el Misericordioso,

4. Soberano del Día de la Retribución.

5. A Ti te adoramos y a Ti te pedimos ayuda.

6. Guianos por la Vía recta,

7. la Vía de aquellos a quienes has agraciado, no la de aquellos

que incurren en la ira, ni de los extraviados.

3. as-Salátu t-Táziyya

(Oración, Salutación al Profeta).

Señor nuestro, otorga tu perfecta bendición y la plenitud de la paz al profeta Muhammad,

por quien las dificultades se resuelven, los pesares

se disipan, se satisfacen los anhelos, se colman los fines

y el agua de lluvia se recibe, Bendice a nuestro noble señor

a los suyos y a sus compañeros.

4. Yalála Fa-lá taltafit

(A otro no dirijas tu atención).

¡Allah! ¡Allah! ¡Allah! ¡Nuestro Señor!

¡Allah! ¡Allah! ¡No hay más dios que Dios!

A otro no dirijas tu atención en la andadura.

Cuanto no es Allah es “otro”.

Por baluarte adopta sólo su incesante

recuerdo en tu interior.

¡Allah! ¡Allah! ¡Allah! ¡Nuestro Señor!

¡Allah! ¡Allah! ¡No hay más dios que Allah!

No te detengas en morada alguna que todas las

moradas son un velo.

La marcha sigue y Su asistencia ruega.

5. Wa Man Ma’ ahu L-mahbúbu

(Quién tiene a su amado).

Quien tiene a su amado presente siempre, dime,

¿Por qué se afligirá?

Con la mirada abarca belleza, flor de deseo,

a cada momento y revive.

6. al-Waslu Yá Mahláh

(Qué hermosa es la unión).

¡Qué hermosa es la unión, qué amargo el abandono!

¡Qué dicha y alegría la de quien es libre!

los otros, oh miseria, se enamoran de otros,

y el fatigado amam mientras los otros olvidan:

enamórate de la pasión del Amado, sin importarte.

7. Muwwál 1, Záraní Man Uhibbu

(Me visitó el Amado antes del alba).

Me visitó el Amado antes del alba.

¡Qué grato deshonor! ¡Qué dulce afrenta!

Tras darme de beber, me susurró:

“Duerme ahora, solázate y descansa.

Delito no comete quien nos ama”

¡Haz circular la copa del Amado

que es la pasión por El mi solo bien!

8. Min ahsani 1-Madáhib

(De las mejores conductas).

De las mejores conductas es la embriaguez constante,

y de los más perfectos deseos, la unión ininterrumpida.

La luz de la rectitud se muestra, apareciendo en los llanos;

si te hubiera llevado un guía, habrías visto a los hermosos.

Oh fiel en el cariño, escucha esto sin culpa:

Ha aparecido fresco vino, concepto en que vagan las mentes,

donde las colinas sonríen y las nubes tienen

lágrimas pertinaces de varias clases, secreto guardado.

A quien se eleva grados y comprende las palabras

le son diáfanos los bebederos y le es fácil su objetivo.

El amante sincero consigue lo que desea,

y en el lugar de mi proximidad el llegar es sin retorno;

verá con los ojos de mi corazón lo que estaba oculto a la vista.

10. Inshád, Nazartu Falam ‘Anzur

(Al contemplar no ví a otro).

Al contemplar no vi a otro amado que a Ti.

Tan sólo a Ti se debe que la pasión contente.

11. Man Atá Bábaná

(A quién llama a nuestra puerta).

A quién llama a nuestra puerta nuestro favor procuramos:

Tal nuestra costumbre ha sido con quienes antes llamaron.

Rico serás si por ti intercede la indigencia.

Por religión y doctrina, la necesidad profesa.

¡Cuánto amante despojado se engalanó de pobreza

y de nosotros recibe el doble de cuanto anhela!

Condúcete con la norma que siguieron los amantes

y deja con sus reproches al reprensor ignorante.

12. A’ayní Lázimi S-sahar

(Permaneced ojos mios insomnes).

Permaneced, ojos mios, insomnes todas las noches:

es pública mi pasión por mi Amado; compadeceos de mi estado.

No tengo otro que quien amo y de él no me canso:

en todo tiempo sigo lo que le satisface,

y empiezo a decir a quien me censura su amor:

“Tú que me censuras, ¿no consideras mi débil estado?

Es pública mi pasión por mi Amado;

compadeceos de mi estado.

13. Muwwál 2, Fa-adir Ka’ sa Man Uhibbu

(Haz circular la copa).

Haz circular la copa del Amado que es la pasión por

Él mi solo bien.

Si de ella diera de beber a un muerto, a vivir volvería,

pues es vino, alegría y reposo del espíritu.

14. Atyab Má Hí Awqátí

(Son mis mejores momentos).

Son mis mejores momentos cuando estoy reunido con mi esencia.

Sale de mí el sol de mi solaz y la pobreza me resulta natural

Lo existente se percibe y ve la persona a todo el universo,

todo él como mis particulares:

Son mis mejores momentos cuando estoy reunido con mi esencia.

Oye, pobre lo que harás: desdeña al universo y date tono,

pues nada hay más hermoso que tú.

Deja las alteridades, comprende los secretos, entra en el ámbito,

y verás el pasado y el futuro:

Son mis mejores momentos cuando estoy reunido con mi esencia.

15. Radiya L-mutayyamu

(El que subyugado por amor).

El que subyugado por el amor se satisface de su locura,

dejadle gastarse la vida en sus variadas formas

No le reprocheís, pues de nada servirán vuestros reproches;

no se rebaja a distraerse de su pasión.

16. Yá Katíra L-malám

(Tú que tanto censuras).

Tú que tanto censuras, no nos censures, déjanos:

somos enamorados que tenemos todo concepto.

Somos gentes que poseemos secretos de conceptos,

nuestro natural es el amor, la pasión y las jaculatorias,

el éxtasis y el canto, con que cesan las alteridades:

no hables tanto, que nuestra embriaguez nos aprovecha;

como es natural del vulgo, nos hemos soltado el pelo.

17. Qad Niltu Hibbí

(He logrado mi amor).

He logrado mi amor, acaeciendo mi proximidad

y he quedado reunido conmigo a mí,

de mí a mí son ofrecidos

mis vasos: tras mi muerte me veo vivo.

18. L a’ Talum-ní

(No me reprendas censor).

No me reprendas censor, que no presto a los reproches

atención, aunque desgarren las entrañas con sus voces.

En el recuerdo del Amado, dulcísima es la conversa entre

aquellos que la dicha con sinceridad anhelan.

De mi noche en lo profundo el Amado apareció

y hasta llegar la mañana con Su unión me complació.

Fué mi momento propicio. Todo recato he dejado:

¡Dame a beber de las copas y que rebosen los vasos!

20. Yá Yáhilan Fí Dí L-umúr

(Ignorante de estas cosas).

Ignorante de estas cosa, reconócenos lo que ves:

el vino entre nosotros corre y

estamos todos ebrios.

21. Qad Niltu Hibbí 2

(He logrado mi amor).

He logrado mi amor, acaeciendo mi proximidad y

he quedado reunido conmigo a mí,

de mí a mí son ofrecidos mis vasos:

tras mi muerte me veo vivo.

22. Yamáluhá Mash-húr

(Tu hermosura es famosa).

Tu hermosura es famosa en la vieja taberna;

brillaron (los vasos) y brilló la luz en la noche oscura,

y por ella se deshizo el monte de Moisés, el interlocutor,

y cuando tiró las tablas, reveló lo que celaba:

Te rondan los vasos con perfume y bebida.

23. Muwwál 3, Yá Sáqiya L-Qawmi

(Oh Tú que a los viajeros vino escancias).

¡Oh tú que a los viajeros vino escancias!

A causa del aroma que desprende,

cuando escanciastes todos se perdieron.

Ausentes han quedado y en Ti hallaron, con la ebriedad,

contento y alborozo. Abiertamente su pasión proclaman.

24. Muwwál 4, Gábú Wa bi-ssuhri

(Ausentes han quedado).

Ausentes han quedado y en Ti hallaron, con la ebriedad,

contento y alborozo. Abiertamente su pasión proclaman.

Tan sólo prueba y bebe de esta copa aquel

que con sincero amor escoge.

25. Muwwál 5, Má Shariba L-ka ‘sa

(Tan sólo prueba y bebe de esta copa).

Tan sólo prueba y bebe de esta copa aquel

que con sincero amor escoge.

¿Tú me reprochas? ¡Déjame beber que nada

sabes tú de la bebida!

26. Hal Lakum Fí Shurbi

(Quizá tenéis con esta bebida).

¿Queréis probar por ventura de esta bebida ambarina,

de palidez y arrebol entre roja y amarilla?

Inconfundible perfume: su aroma, cuando se aspira

antes de que se difunda, arrebata en la vasija.

Cuando con tus propios ojos en su vaso la contemplas,

la razón se desvanece: nada que la oculte queda.

Tan cristalina es la copa y tan depurado el vino

que al hacerlos circular no sabrías distinguirlos.

27. Yá Sáqiya L-Qawmi

(Oh Tú que a los viajeros vino escancias).

¡Oh Tú que a los viajeros vino escancias!

A causa del aroma que desprende,

cuando escanciastes todos se perdieron.

Ausentes han quedado y en Ti hallaron,

con la ebriedad, contento y alborozo.

Abiertamente su pasión proclaman.

Tan sólo prueba y bebe de esta copa aquel que

con sincero amor la escoge.

¿Tu me reprochas? ¡Déjame beber

que nada sabes tú de la bebida!

Levántate y, en cuanto te la ofrezca, del fondo

de la copa apura el vino de los significados que te brinda.

Escucha el canto que a la par entonan diciendo:

¡Él! y ¡Heme aquí ante Ti!

Solázate al Amado recordando y alégrate,

que al alcanzar su fin, ya el ardiente deseo está colmado.

Si dónde está mi amor al corazón pregunto,

“¡Helo aquí! ¡Es Él!”-responde.

28. Fayru 1-Ma’árifi

(En el oriente de la recta senda).

En el oriente de la recta senda despunta el alba del

conocimiento y resplandece el sol de los saberes.

En el nombre de Dios, el nuevo día inaugura

brindando con tu copa.

Un día más allá de nuestros dias,

constante mediodía sin ocaso.

Si a su mitad llegaras, tu reparo abandona en su tiempo

indivisible apurando la copa matinal.

Bebe a tus anchas sin volverte a nadie.

No te detengas con quien lo ha probado

y no quedó embriagado de este vino.

29. Muwwál 6, Yá ‘ádilí Jalliní

(¿Tu me reprochas?, Déjame beber).

¿Tu me reprochas? ¡Déjame beber que nada

sabes tú de la bebida! Levántate y,

en cuanto te la ofrezca,

del fondo de la copa apura el vino de los significados

que te brinda.

30. Muwwál 7 Qum Wa Ytani

(Levántate).

Levántate y, en cuanto te la ofrezca, del fondo

de la copa apura el vino de los significados que te brinda.

Escucha el canto que a la par entonan diciendo:

¡Él! y ¡Heme aquí ante Ti!

31. Muwwál 8, Wa Trab Bi-dikri

(Solázate al Amado recordando).

Solázate al Amado recordando y alégrate,

que al alcanzar su fin,

ya el ardiente deseo está colmado.

Si dónde está mi amor al corazón pregunto,

“¡Helo aquí! ¡Es Él!”-responde.

32. Dá sh-Sharáb La-hu Awání

(Esta bebida tiene vasijas).

Esta bebida tiene vasijas que no cata el ignorante,

si no quien sabe conceptos y está en el amor unido:

extínguete y elévate de todo lo efímero hasta

llegarte los mensajes;

alégrate, oh espíritu mío, con mi espíritu:

en mí han brillado luces;

mi Amado me ha hecho gozar de un rato feliz.

33. Turíd Yá Fugayyár

(Quieres pobrecillo).

Quieres pobrecillo, que sean prósperas tus bodas,

y eres un siervo dirigido que no dispones de tu persona.

Conténtate, no te confundas, hasta tener buen aliento,

pues sólo prueba nuestro vino quien es bien alentado:

sultán de nuestra sesión es un copero que pasa

en ronda su vaso.

Sultán de esta sesión es un copero, ¡Qué bien copero!

Escancia a los hombres con la mirada

vino del Eterno Antiguo:

¡Qué suerte la nuestra y dicha ha haya este copero!

Conseguimos nuestra lluvia a la sombra de sus bodas:

sultán de nuestra sesión es

un copero que pasa en ronda su vaso.

34. Yalála, Fa-má Zála Yasqíná

(No cesa de servirnos este néctar).

¡Allah! ¡Allah! ¡Nuestro Señor! ¡Allah!

Sana, Señor, nuestro interior estado.

No cesa de servirnos este néctar de su gracia sutil,

hasta la aurora el generoso don multiplicando.

¡Allah! ¡Allah! ¡Nuestro Señor! ¡Allah!

¡Muhammad es, de Allah, el Enviado!

35. Corán 2, Súrat, al-Fath

(Victoria).

“Muhammad es el Enviado de Alláh.

Quienes están con él son firmes

con los incrédulos, compasivos entre sí. Los ves inclinados o

prosternados, buscando el favor de Alláh y Su satisfacción.

En sus rostros, por efecto de la prosternación,

está su señal distintiva.

Esta es su imagen en la Torá. Y en el Evangelio se dice que son

como la semilla cuyo brote, tras germinar, se fortalece y,

para regocijo del sembrador, desarrolla el tallo.

Así ocurre con ellos (los creyentes) para irritación de los

incrédulos. A quienes de ellos crean y obren bien,

ha prometido Allah

perdón y una enorme recompensa” (Corán 48:29)

Compartir

-

Envío gratis en pedidos mayores a 50 €.

Entrega en 5-7 días laborables para pedidos en España, en el caso de envíos fuera de España el tiempo de envío podría ser algo mayor.

-

Todo el trabajo de Pneuma Music se ha realizado en España.

Música medieval española inédita hasta el momento. Sus discos, con formato Digipack de cubierta de cartón y libreto interior (bilingüe + idioma original), quieren acercarse a una obra de arte total.